IL MÉMOIRE

IL BAMBINO CHE HA CAMBIATO LA STORIA D’ITALIA (E LA MIA)

di Carmen Vogani

Diciamo che l’Italia è questo Paese qua: diviso tra Nord e Sud.

Diviso dall’economia, dalla sanità e dalle opportunità.

Diviso perfino dalla memoria. Ed è una maledizione che in Calabria conosciamo meglio di chiunque altro. Le storie delle vittime di violenza ‘ndranghetista, raramente hanno varcato i confini regionali, quasi mai hanno resistito alla prova del tempo.

Di questa regola, Nicholas Green è una straordinaria eccezione.

Il bambino americano

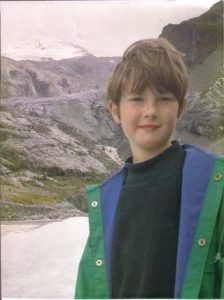

La storia del bambino americano ucciso sulla Salerno-Reggio Calabria, nel 1994, se la ricordano tutti. A distanza di trent’anni è diventata una storia collettiva, tragica ma anche sorprendente. In Italia oltre 145 tra parchi, strade, piazze, scuole e altri edifici pubblici portano il suo nome. Anno dopo anno, la famiglia di Nicholas – i genitori Reginald e Margaret, la sorella Eleanor – leniscono il dolore con la testimonianza. Parlando pochissimo dell’agguato in autostrada, spostando l’asse dei ricordi su quello che è accaduto nelle ore successive alla morte di Nicholas.

La storia del bambino americano ucciso sulla Salerno-Reggio Calabria, nel 1994, se la ricordano tutti. A distanza di trent’anni è diventata una storia collettiva, tragica ma anche sorprendente. In Italia oltre 145 tra parchi, strade, piazze, scuole e altri edifici pubblici portano il suo nome. Anno dopo anno, la famiglia di Nicholas – i genitori Reginald e Margaret, la sorella Eleanor – leniscono il dolore con la testimonianza. Parlando pochissimo dell’agguato in autostrada, spostando l’asse dei ricordi su quello che è accaduto nelle ore successive alla morte di Nicholas.

Reginald e Margaret hanno scelto di donare gli organi del loro bambino di sette anni, sdoganando quello che all’epoca era un tabù in Italia. È stato ribattezzato “Effetto Nicholas”, l’onda lunga di un gesto di generosità che diventò esempio e ispirazione per tanti. La più grande rivoluzione culturale nel campo della sanità.

La rivoluzione

Quella rivoluzione culturale che ha cambiato per sempre la mia vita di figlia, calabrese, di un padre in attesa di un trapianto di cuore. In una regione che nel 1994 davanti alle malattie gravi indicava un bivio, con una sola direzione giusta: fuori dalla Calabria. In trent’anni qualcosa è cambiato, non tutto è cambiato. In Calabria la Sanità è commissariata da quindici anni, un record assoluto! Così, decenni di infiltrazioni mafiose e mala gestione, non ci fanno perdere il vizio di fare le valige e svoltare al Nord per le cure. Ah, l’Italia! Per dirla come una vecchia campagna antimafia dell’associazione daSud: un Paese unito dalle mafie.

Trent’anni fa. 29 settembre 1994.

Sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria viaggia la famiglia Green.

Reginald con la moglie Margaret e i loro piccoli figli, Nicholas e Eleanor.

Sono americani e amano la cultura classica. Nicholas in particolare, nonostante i suoi sette anni, è appassionato di miti greci e quella vacanza direzione Palermo dà forma alla sua immaginazione. Si addormenta felice sul sedile posteriore, accanto alla sorellina. Fuori è buio. Il traffico dei “lavori in corso” sulla Salerno-Reggio Calabria è proverbiale eppure il passo in corsia è svelto. Tutto sembra tranquillo. Fino a quando accade l’impensabile.

Un’esplosione fa saltare il finestrino laterale della Y10, la macchina che i Green hanno noleggiato. Non è un colpo solo, è una scarica di proiettili. Reginald e Margaret sono sconvolti, guardano dallo specchietto retrovisore e notano un’auto malconcia che non sta al passo della Y10. Reginald accelera per istinto. I due turisti pensano che si tratti di una rapina, d’altronde anche negli USA si spara facilmente.

E poi, sicuramente non hanno mai sentito parlare di ‘ndrangheta. Nel 1994 nessuno parlava di ‘ndrangheta. Quando fermano l’auto, nella piazzola della prima autogrill che incrociano, si illudono che Nicholas stia dormendo. Non si sveglierà mai.

Nicholas Green diventa un caso mediatico con pochi precedenti. L’ultima volta che c’erano state così tante telecamere al Sud, compresa la stampa estera, avevano ucciso Falcone e Borsellino in Sicilia. Per la Calabria era la prima volta in assoluto. Non li chiamavano ‘ndranghetisti, li chiamavano balordi, malviventi, rapinatori, ragazzacci. Perché, appunto, la ‘ndrangheta sembrava non esistesse. Nonostante la stagione dei sequestri che la Calabria si era appena lasciata alle spalle – e non erano ‘ndranghetisti i sequestratori, i complici, i mandanti? -, nonostante la scia di sangue negli anni non avesse risparmiato province, città e rioni. Quello che succedeva in Calabria, fino a quel momento, restava in Calabria. Anche perché, come si dice, “fino a quando si ammazzano tra di loro…”. Per quanto possa valere il principio, non si sono mai ammazzati – solo – tra di loro. Mai. E non era la prima volta che ammazzavano un bambino. Ma a riascoltare i telegiornali di quei primi giorni, quella di Nicholas sembrava fosse davvero una prima volta. E in qualche modo, alla fine, lo è diventata.

Settantadue ore dopo l’agguato, il 1 ottobre 1994, Reginald e Margaret sorprendono tutti riscrivendo il finale di quella storia criminale e assurda. Mentre piangono il figlio che è ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico di Messina (lo dicevamo, nel 1994 la Calabria non era il posto giusto per tentare di sopravvivere), i Green raccolgono la forza per chiedere ai medici di donare gli organi di Nicholas. Quanti genitori italiani avrebbero fatto quella scelta. Quanti la farebbero adesso, in un Paese straniero per giunta. L’Italia di quegli anni era già un’eccellenza medica in campo trapiantologico, ma non aveva investito sulla cultura della donazione. I trapianti erano una cosa quasi magica, certamente paurosa. Per i malati invece erano una sorta di miracolo, l’ultima spiaggia. Io avevo sette anni, un padre con il cuore debole e la speranza che la donazione degli organi smettesse di essere un tabù.

“Vogliamo fare come la famiglia Green” è stata la frase che negli anni successivi hanno pronunciato tante famiglie. Tante come quella che ha donato il cuore a mio padre. E ora che, a distanza di trent’anni, ho avuto l’opportunità di conoscere Reginald e Margaret – mentre realizziamo un documentario prodotto per Rai Documentari da Endemol Shine Italy (uscita 2025) -, non so dirgli altro che “Grazie! Anche io ho beneficiato dell’effetto Nicholas”. Non serve che dica “in Calabria non siamo tutti uguali”, come la cantilena che ci insegnano da piccoli. Questo i Green lo sanno già, lo dichiarano loro stessi da sempre. Potrà sembrare strano, da italiani, sapere che per i Green era sì importante consegnare alla Giustizia gli esecutori dell’omicidio, ma non è mai stata la loro ossessione. Anzi, hanno accettato la sentenza di primo grado che aveva assolto i due killer e con la stessa fiducia nella Legge hanno registrato la condanna in appello.

Per l’omicidio di Nicholas sono stati condannati in via definitiva Francesco Mesiano e Michele Iannello. All’epoca dei fatti avevano rispettivamente 21 e 26 anni. Due giovani dunque, ma ben inseriti nella ‘ndrangheta. Entrambi a distanza di trent’anni si dichiarano innocenti. Il caso non è mai stato riaperto, non ci sarebbero ragioni valide per revisionare il processo. La versione ufficiale è che quella notte, su quella strada, in una Y10 come quella dei Green, doveva viaggiare un gioielliere. Non è dato sapere chi fosse il gioielliere in questione e cosa dovesse accadergli, vista la raffica di proiettili che ha ucciso Nicholas risparmiando la sua famiglia. Certo è che quell’agguato avviene nello stesso anno in cui, sempre sulla Salerno-Reggio Calabria, la ‘ndrangheta uccide con modalità simili i carabinieri Antonio Fava e Vincenzo Garofalo. Forse non sapremo mai se quegli omicidi rientravano nella strategia di stampo terroristico della ‘ndrangheta di metà anni novanta.

Per cui, al momento, conviene attenersi alla versione ufficiale: è stato uno scambio di persona, un errore. E no, prima che lo pensiate: Nicholas si trovava nel posto giusto, nel momento giusto. Era in auto con la sua famiglia, si trovava al sicuro, nel territorio di tutti. Chi ha sparato invece si trovava nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, su una strada che non era la loro. Se i Green hanno cambiato la storia di questo Paese, diviso tra Nord e Sud, almeno noi dovremmo provare a cambiare un vecchio e odioso modo di dire.